她们没有男性的粗犷与豪迈

却以女性独有的细心和耐心

奋战在公安一线

她们没有男性的力量和体魄

却以坚强的品质和惊人的毅力

撑起天津公安“半边天”

服务窗口绽放着

她们为民服务的亲切笑容

破案一线闪烁着

她们除暴安良的无畏英姿

十字路口伫立着

她们指挥交通的美丽倩影

……

她们把最美好的青春

奉献给公安事业

用无悔芳华

抒写着天津公安为民篇章

“当年做禁毒工作时,我目睹过很多家庭因为毒品侵蚀而破碎,我想,即便是退休了,也要以另一种形式继续从事禁毒事业……”她就是开私家车跑了100所学校,为学生无偿上课;在天津人民广播电台开设《于大姐白话禁毒》;被国家禁毒委员会评为全国十大民间禁毒人士、全国公安机关离退休干部优秀网宣员、被天津市公安局授予“发挥正能量优秀老同志”荣誉称号的永不退役“禁毒战士”——于建文。

于建文是名副其实元老级的禁毒警。1991年,经市公安局党委批准,市公安局刑侦处成立了建国以后第一支专职缉毒队伍。当时30多岁的于建文临危受命,被任命为缉毒组组长,带着9名民警开始了她的缉毒生涯。

于建文破获的第一个吸毒团伙案是“魏氏三兄弟案”,这是她人生第一次近距离接触吸毒人员,对她来说也是个不小的震撼。当时,一个吸毒人员看见是个女的带队,于是就从屋里抱出一个骨灰盒吓唬于建文,于建文冷静地看着眼前这个身高一米八的壮汉,纹丝未动,没有一丝惧怕,成功将嫌疑人抓捕归案。

2009年1月,于建文从市公安局禁毒总队退休,成为了一名禁毒志愿者,并成功举办了“毒品预防教育巡回演讲”,从此开始了禁毒知识义务宣讲之路。

于建文走进全市百余所学校,对在校十几万名学生进行毒品预防宣传教育。她精心制作的一套题为“拒绝毒品,从我做起”的多媒体课件,从思想上筑牢同学们拒毒的防线。与此同时,每周二、四晚《于大姐白话禁毒》的电波从未中断,话题以吸毒案例为主,紧密围绕“毒品危害,吸毒必戒,预防措施,案例警示”等四个方面内容,通过电波传递给广大群众,告诫大家远离毒品,珍爱生命。

这些年来,她先后走进400余所学校、200余个社区,以及田间地头、工矿企业,向社会大众宣传讲解毒品的危害。她说:“每当讲完一堂课,看到台下听众,不管是学生,还是社区居民,他们懂得了更多的防毒拒毒知识,我就觉得很有成就感。”

于大姐退休后,她的朋友想聘请她到天津一家著名的外资企业负责安全保卫工作,月薪2万元。这样丰厚的报酬实在诱人,但一旦入职,“红烛禁毒宣传队”、禁毒宣传、学校演讲都要泡汤。她说:“与毒贩子们争夺万千孩子的事情,比保卫一个企业的意义要大得多,干禁毒一辈子也没奔过钱,退休了也不能让钱迷了心窍。”于大姐婉言谢绝了朋友的邀请。

2015年,于建文在和老同学聚会时提出了组建禁毒宣传志愿者团队的想法,并得到了大家的积极响应。很快,他们成立了“红烛禁毒志愿者宣传队”。“红烛”的寓意为点亮烛光,燃烧自我,让人们看清毒品的危害。如今,这支团队有21名成员,大家自编自导自演相声、快板、小品等文艺节目,以大众喜闻乐见的方式开展禁毒宣传,让识毒防毒拒毒意识深入人心。

为增加鲜活的案例内容,丰富“红烛禁毒宣传队”的节目,于大姐定期深入到戒毒所采访,获取更多案例。给不同人群表演时,也因人而异有针对性地确定节目内容,使大家易于接受。于大姐说:“给低龄孩子表演时一定要把毒品危害直截了当告诉他们,千万不能描述吸食毒品后的感受,因为孩子的特性就是好奇,说的火候不对,反而使他们受诱惑。给初、高中生讲课时,形象、生动的案例和表演效果更佳,教会他们识别毒品的种类和特征,能避免日后孩子们误吸毒品。”

这些年,于建文从未停止过禁毒的脚步。母亲在临终前,对于建文的最后嘱托就是,一定要将禁毒工作坚持下去,让我们的孩子远离毒品。母亲的话,于建文一直铭记心中,毒品一日不绝,禁毒一日不止。

刑事技术痕迹检验工作是一件“苦差事”,出现场、搞检验、做鉴定……工作不分酷暑严寒,不分黑夜白昼,也不分室内或旷野,可以说涵盖全时空、全方位。所以,很多人说这项工作更适合男同志。

左一王元

1988年大学毕业的王元,来天津市公安局五处技术科(刑侦总队十三支队的前身)报到,科长第一句话就不客气地说:“搞痕迹的要经常出现场、值夜班,非常辛苦,更适合男同志,女同志恐怕胜任不了。”王元听了这话当时就憋了一股劲。心想,“我就不信这个邪,他们行我也行!”就这样王元被分到技术科的痕迹组——一个负责全市大要案事件现场勘查及痕迹检验鉴定工作的部门。

第一次出现场是一个交通肇事逃逸案。在到现场前,王元已做足心理准备,但看到被撞人脑浆迸出、半个身体几乎被压成扁片贴在地上的场景,仍使刚刚工作的她不寒而栗。为确定身源,师傅让她给仅存的一只完整的手捺印指纹。当时正值盛夏,但那只手却冰凉到直透心底。王元平复一下情绪,坚持完成了这项工作。严苛的师傅淡淡地说:“嗯,还不错。”从这句鼓励开始,王元正式开启了现场勘查、痕迹检验工作,这一干就是36年。

从警以来,王元有近一半时间奔波于各类刑事案件的现场。提到女同志干现场勘查的不易,王元深有体会,工作强度大、劳心费力自不必说,就单说在荒郊野外女同志上个厕所都成问题。尤其刚开始干这行的那些年,出现场连轴转是家常便饭,那时王元给家里打电话说的最多的一句话就是“我去出现场,不一定什么时候回家,你们别等我了。” 那段时间,出现场出到“昏天黑地”,即便如此,王元硬是咬牙坚持与组里的男同志一起挺住了。

一个初夏的早晨,王元刚到单位,电话响了——有现场。二话不说抄家伙走起!现场有人被残忍杀害并分尸,由于扔在那里很长时间了,尸体周围布满厚厚的不同大小和颜色的蛆壳,几乎让人无从下脚。王元和其他出现场的男同志在这种环境下一干就是大半天,从地面到墙面全方位寻找嫌疑人留下的蛛丝马迹,终于提取到半枚手印,正是这半枚手印最终在茫茫人海中将犯罪嫌疑人锁定,所有的苦和累都在那一刻烟消云散。

36年的痕迹检验工作经历,让王元体会到了作为女同志需要付出的更多艰辛,也同样感受到这份工作带来的成就感。每当案子破了,为受害人讨回了公道,伸张了正义,王元再苦再累都觉得值。尽管今年已经55岁的王元从现场勘验更多的走到幕后,尽管随着时代的发展,痕迹检验工作由服务破案更多的向服务诉讼转变,但王元依然热爱这份工作。

用许三多曾经说过一句话“人活着就要做有意义的事”。在王元看来,她的工作就是在做有意义的事!

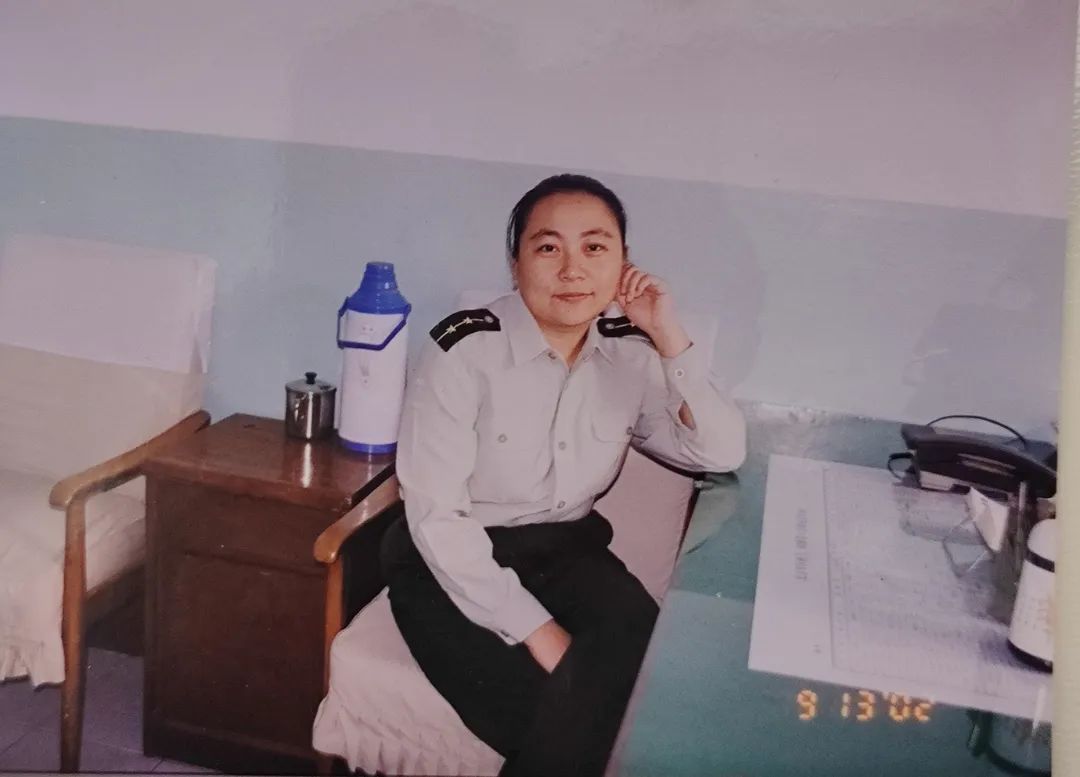

高虹燕曾经是一名军人,她用16年的青春和汗水,守护着祖国的平安,也绘就着自己激情岁月里的奋斗画卷。

2008年,高虹燕从部队转业,穿上藏蓝色的警服,成为公安河西分局民警。每天,她在社区里穿行,走着寻常路,护着千家门。这些年,工作岗位几经变化,高虹燕始终没有离开基层。现在,高虹燕从事一个“新”岗位——下瓦房派出所的“大堂警官”。

所谓“大堂”,不过是派出所值班室接待群众的地方,不过十平方米的面积,却包罗了一窗通办的百余个为群众服务的项目,还有日常的接警、咨询等工作。每天,高虹燕在这里接待群众,接听咨询电话,解答群众疑问。电话此起彼伏,前来办事的群众络绎不绝,一切都井然有序。高虹燕业务娴熟,忙而不乱。“先生,您办理新生儿落户?您先扫码拿号,一会儿就给您办理。我先帮您看看所带的材料是否齐全。”“您询问居住证如何办理,我告诉您……”“大爷,您想询问案情侦办情况,您别急,我马上联系办案民警。”高虹燕态度和蔼,关照着走进派出所的每一个人。

深秋的一天下午,所里巡逻民警发现路边有一个4岁左右的小男孩儿,穿着干净,皮肤白皙。他独自在便道上蹦蹦跳跳,身边没有大人。民警把警车停在路边,等了一会儿,见孩子身边没有大人陪同,便下了警车。

民警走到孩子身边,蹲下身来问,小宝贝,你的爸爸妈妈呢?小男孩儿摇摇头。坚决不说自己的名字,民警只好把孩子带回所里。在派出所,小男孩儿不哭不闹,新奇地看着周围的一切。

高虹燕搂过小男孩儿,搓热自己的手,焐暖孩子冰凉的小脸和小手。给他端来热水,拿来巧克力。巧克力是高虹燕预备着的,因为所里经常会遇到走丢的孩子。

高虹燕问,小宝贝,你的家在哪里啊?爸爸妈妈叫什么名字?小男孩儿吃着巧克力,看着手机说,妈妈不给我手机玩儿游戏,我不高兴。

原来这个宝贝是赌气离家出走的呀。高虹燕说,你可以用警察阿姨的手机玩儿。小男孩儿说,你的手机不是我的号码。高虹燕说,你告诉我号码,警察阿姨的手机就能玩儿游戏。小男孩儿立即流畅地说出一个手机号码。高虹燕记下来号码,到另一个房间打通电话,正是小男孩儿妈妈接的。她怎么都没想到4岁半的孩子会因为这个原因赌气离家出走。

随后,心急的妈妈赶紧到派出所,将孩子紧紧搂在怀里,生怕再失去。

关注着走丢的小朋友,高虹燕也惦记着辖区的老人。李奶奶是独居老人,患有脑萎缩。她经常到所里来找民警告状,说儿子偷她的钱,她的诉求就是把儿子抓起来。

高虹燕联系李奶奶的儿女,儿女都表示不是老人说的那样。儿子每次来看望母亲,都被李奶奶一通骂,儿子心里生气,便减少来看望母亲的次数。女儿是名老师,工作繁忙,每次来看望妈妈,都是匆匆忙忙的。老人患有疾病,又没有人陪伴,感觉很孤独。在高虹燕的调解下,儿女们帮老人请了一位保姆,照顾老人的生活,陪伴老人说说话。老人的情绪稳定了,偶尔还会在保姆的陪伴下到派出所来,拉着高虹燕的手,夸着自己的儿女。看着老人笑呵呵的样子,高虹燕的心里也很高兴。

“大堂警官”的工作繁杂琐碎,每天接待群众有说不完的话。高虹燕却从来都是耐心和气,处处替群众着想。调解群众的矛盾,她不卑不亢,有理有据。

无论是部队的普通一兵,还是人民警察的一员,高虹燕始终如一扛起责任,在派出所平凡的岗位写下她忠诚使命、担当为民的答卷。

不爱红妆爱警装

铿锵玫瑰绽芳华

岁月流逝,改变了她们的青春容颜

却从未改变她们

打击犯罪、服务人民的初心

因为她们深爱着这个职业

更为自己是一名人民警察而自豪

女神节

向了不起的“她们”致敬!

津公网安备12000002000001号

津公网安备12000002000001号