南苏丹,这个经历了内战的国度,于战火余烬中诞生,成为全球最年轻的国家。连年的战火,也让这里成为全世界最不发达国家之一。

在炙热的骄阳下,这片土地承载着战火后的疮痍与重建的渴望。头戴蓝盔的中国警察身影穿梭于难民营、边境城镇与泥泞的街巷——他们跨越万里而来,只为守护和平;用专业与温情,搭建起希望的桥梁,让中国蓝盔成为南苏丹百姓眼中最值得信赖的色彩。

2024年5月,天津市公安局民警孙波、任超、邓乃伟、陈昆经过层层选拔,入选中国第十支赴联合国南苏丹任务区维和警队,飞赴南苏丹开展维和行动,为世界和平贡献中国警察力量。

为期一年的行动中,这支警队直面重重挑战:他们穿越部落冲突与恐怖袭击交织的险境、顶着近50摄氏度的灼浪徒步穿越荒野、在洪水割裂的孤岛上坚守阵地;他们把对亲人的思念埋藏在心底,克服物资匮乏、语言沟通障碍等困难,只为守护一方安宁;他们用行动,向并肩作战的异国维和同仁与当地民众展现中国警察维护和平的坚定决心和责任担当。他们将中国警察的忠诚与奉献,深深镌刻在异国他乡的土地上,用勇气和汗水书写着属于中国维和警察的动人故事。

2025年初夏,他们载誉归来,我们主动邀约,走近4位维和警察,聆听他们在那片遥远而炙热非洲大陆上的维和故事。

孙波:让中国蓝盔成为战火中的安全坐标

2024年5月21日深夜,当第十支赴联合国南苏丹任务区维和警队临行前,孙波还在用手机搜索着资料,试图了解更多关于目的地南苏丹的风土民情。作为警队的副队长,他深知自己肩上的重担——面对未知的风险,只有充分准备,才能保障自己和战友的安全。

雨后,孙波与他国维和人员开展联合巡逻。

2009年,孙波从中国人民公安大学毕业,成为一名人民警察,在天津市公安局和平分局网安支队工作。从警十几年间,他一直奋战在数字战场,并迅速成为本市公安系统最年轻的一批高级专业技术人才。2023年,当孙波得知公安部选拔联合国维和警察的消息后,他毅然报名。

经过努力,2023年7月,孙波通过联合国维和警察单警甄选考试。随后的日子里,孙波代表本市公安机关参加了多项国际警务交流活动。当维和警队正式组建之后,凭借着警务技术上的优势与国际警务方面的经验,孙波被正式任命为警队副警队长。

2024年5月,当孙波与战友们真正抵达满目疮痍的南苏丹时,他才发现这里充满着太多未知的挑战——肆虐的流行疾病、突发的武装冲突……为了尽快适应环境,孙波以单兵野战生存模式训练:一个热水壶烧水煮面,搭配维生素片就是全天给养。在波尔战区工作一段时间后,孙波逐渐适应了新的工作、生活环境。

有一次,孙波接到任务前往离武装冲突最近的联合国阿科博营区工作。当时他和战友们接到求助信息:有7位平民被困在冲突现场,不仅有襁褓中的孩童,还有亟需治疗的伤者。协调好红十字国际委员会南苏丹代表处后,他与战友顶着枪林弹雨,前往事发地点开辟“生命通道”。当时的情况,孙波仍历历在目:几名持有枪械的武装人员怒目圆睁,不停摆着手让孙波一行人后退。孙波义正辞严表明自己的身份,要求带走受伤平民。对方却坚称,围攻的村落藏匿着敌对势力的首脑,不能轻易放走一人。

谈判期间,孙波敏锐地发现,几名荷枪实弹的武装人员中有一人经常发号施令,应是“领头人”。于是,立即要求和其进行直接对话。随后,他晓之以情动之以理,告诉“领头人”被围困的伤员衣衫褴褛,气质与他们的目标并不相近,个别伤员情况危急,亟需救助。通过一番拉锯战,孙波和战友终于说服对方,完成了这次紧急撤离工作,所有伤员都得到了救治。

完成好自身的维和任务同时,孙波作为副队长,还时刻关心中国维和警队战友们的情况。一次出差过程中,孙波发现一位战友满面愁容。他就主动与对方谈心,对方才说出实情。原来这位战友远在老家县城的父亲不慎将腿摔伤,家里又逢人手不够,无人照料。战友不想给组织添麻烦,一直没有反映情况,但他内心的焦虑还是被细心的孙波察觉。了解情况后,孙波立即将此事向上级组织汇报,由国内相关部门协调当地公安机关,积极做好治疗、陪护等工作。同时孙波还化身心理辅导员,全程守护战友身边,洞察细节、疏导焦虑。这让全体队员深切触摸到警营的炽热温度。

在战区期间,孙波经过岗位竞聘,成功获任了战区犯罪分析情报官的岗位。他发挥自己的警种优势,为当地的重建和战后秩序恢复建言献策。深入当地一线警局后,孙波发现南苏丹警局存在案件、事件具体信息登记不清的问题,他依托中国公安的新型警务模式经验,因地制宜地制作登记册有效将相关数据汇总,并联合各战区的信息技术部门和当地警局搭建犯罪数据协同平台,使犯罪信息登记入库率大幅提升,为打击犯罪、维护当地治安秩序提供有力的数据支撑。

2024年10月和2025年3月期间,孙波还担任战区技术辅助指导队当值队长,确保技术支援与执法能力建设任务高效推进,使中国警务标准成为战区能力建设的“效能倍增器”。

孙波走访当地警局,为当地警务工作建言献策。

为了帮助当地居民重建家园,孙波多次参加各地区警局、组织的巡逻、走访工作,深入了解当地的社情民意。孙波说,南苏丹虽然饱受战火摧残,但篮球等体育项目却实力不俗。“一位当地教师告诉我们,体育运动让不少孩子看到了未来的出路。当我们和孩子们交流时,提到运动他们的眼中也有了光。”于是,孙波组织各国维和人员进行募捐,在保障生活物资的同时也为当地学校添置文具和体育器械。

如今,孙波回国已近一个月,但他的手机屏幕上还习惯性地保留着南苏丹当地时间。孙波不时翻看手机中留存的照片,当地孩童脸上绽放的笑颜,让他更加真切地感受到维和工作的意义。

邓乃伟:藏蓝闪耀异国热土 担当诠释中国警察力量

43岁的邓乃伟,是天津市公安局静海分局西城派出所的一名社区民警。自踏上从警之路,他便扎根基层一线,凭借过硬的专业能力,成为同事眼中的“破案尖兵”,辖区百姓心中的“平安卫士” 。2023年7月,邓乃伟通过严苛的选拔进入专业培训班,为执行国际维和任务做准备。

在训练基地,邓乃伟每日凌晨五点开启高强度训练,负重越野、战术演练锻炼体魄;二十余门专业课程充实知识储备;面对全英文教材,他将单词贴满宿舍,抓住碎片时间苦学......凭借顽强毅力,他最终以优异成绩通过考核,为顺利完成维和任务奠定坚实基础。

邓乃伟在难民营出入口进行夜间值守检查。

就在接受封闭式培训接近尾声时,邓乃伟母亲因病去世。处理完母亲后事,即将踏上南苏丹征程的他,心中最放心不下独居的父亲。邓乃伟的父亲是天津市公安局静海分局的一名退休民警,这位老警察看着儿子眼中的担忧,拍了拍他的肩膀,声音坚定:“放心去,维和是光荣的事,别分心,国家的任务比啥都重要!”这句话,如同一颗定心丸,让邓乃伟毅然踏上了远赴南苏丹的航班。

2024年5月,邓乃伟来到了南苏丹任务区。在十个战区中,马拉卡战区条件最为艰苦,任务最为艰巨,这里紧邻武装冲突地带,容纳着5万多失去家园的难民。但邓乃伟主动请缨,在申请书上坚定写道:“我是中国警察,最危险的地方,我必须上。”

踏入马拉卡难民营,现实的残酷远超想象。白天,滚烫的日光能灼伤皮肤,帐篷内温度高达50摄氏度;夜晚,蚊虫如黑色潮水涌来,毒蛇在营地周围游走。然而,邓乃伟没有丝毫退缩。被分配到巡逻岗位后,他第一时间熟悉工作,手绘难民营地图,标注水源点、医疗站和潜在冲突区域;主动学习丁卡语,将一句句常用语反复练习。

2025年2月的一个上午,近千名难民因食物问题,在难民营门口聚集闹事,现场秩序瞬间失控。邓乃伟与队友火速赶赴现场,他冲在最前面,用刚学会的丁卡语高喊:“我们正在想办法!”带领队员组成人墙,同时紧急联系后勤部门调配物资。经过六个小时的对峙与协调,危机终于解除。当第一辆满载食物的卡车驶入营地时,一位老妇人激动地瘫坐在他面前,紧紧握住他的手,泪水不断涌出,这一刻,所有的付出都有了意义。

值夜班是维和警察工作的重要任务,邓乃伟在漫漫长夜中穿梭于难民营的各个角落,时刻需要保持高度警惕。在马拉卡战区,他累计检查车辆1800余辆,盘查人员4600余人次,开展搜查行动50余次,协助世界粮食组织分发食物50余次。他用高度的责任心和专业素养,守护着难民营的安宁。

生活中的邓乃伟,同样用真诚与关怀温暖着当地居民。他利用休息时间在废弃校舍开办临时课堂,教孩子们写字算数;他把自己的抗生素分给高烧的孩童;并帮助失散的家庭寻找亲人。在他和队友的努力下,难民营的犯罪率下降了70%,曾经充满恐惧的眼神,渐渐被信任与希望取代。

然而,命运再次对邓乃伟发起考验。在马拉卡执行维和任务期间,父亲离世的噩耗传来。受路途遥远和任务特殊性限制,他无法回国送别父亲最后一程。接连失去双亲的锥心之痛,没有击垮这位坚毅的汉子。他将悲痛深埋心底,选择继续坚守岗位,用实际行动践行父亲的嘱托,告慰父母的在天之灵。

邓乃伟在难民营巡逻时遇见在路灯下学习的孩子,便送给他笔和本子。

邓乃伟的付出,不仅赢得了当地居民的广泛赞誉,也获得了其他国家维和警察的肯定。当地人将当地特产黑木画赠予他,表达感谢;其他国家的维和警察主动将自己的警察臂章赠与他,以表达对这位来自中国的维和勇士的尊敬。

邓乃伟的故事,是无数中国维和警察默默奉献、坚守使命的真实写照和缩影。他们远离家乡,在异国他乡的土地上,用热血与汗水为世界和平贡献着中国力量。

陈昆:用坚韧与柔情书写和平答卷

在非洲炙热的骄阳下,在南苏丹满目疮痍的土地上,有位中国女警穿梭期间,用女性特有的细致温柔和警察的钢铁意志,演绎着中国维和警察的别样风采。她叫陈昆,是天津市公安局出入境管理总队民警。

陈昆自1999年从中国人民公安大学毕业参加工作以来,在出入境证件受理、审批、核查等岗位上默默耕耘多年,凭借出色的工作表现多次获得嘉奖荣誉。这些工作不仅锻炼了她严谨细致的工作作风,也为她日后完成维和任务打下了坚实基础。

陈昆和他国维和人员一起走访当地居民。

2023年7月,她顺利通过联合国维和警察单警甄选考试。随后,陈昆经历了堪称“魔鬼考验”的维和选拔培训,系统学习了维和行动、人权保护、社区警务等多个专业科目,还在驾驶、急救、武器应用等实操领域接受高强度训练。培训间隙,陈昆深入研究南苏丹的民族风俗,分析当地安全形势,为即将到来的维和任务做足准备。

出发前,陈昆的心中最不舍的是十一岁的儿子。但孩子的懂事,让她既心疼又欣慰。儿子仰着小脸,眼神坚定地说:“妈妈,你放心去保护世界吧,我会做个小男子汉,等你凯旋回国!”这番话,成为了陈昆在异国他乡坚守的温暖力量。

2024年5月,当飞机降落目的地,扑面而来的热浪裹挟着硝烟味道,陈昆整理好警服,眼神中满是坚定,这里就是她践行使命的战场。

作为警队中年龄最大的女队员,也是天津唯一的女警,陈昆放弃了留在首都朱巴相对舒适的工作环境,主动要求深入波尔战区,直面高温高湿、蚊虫肆虐、物资匮乏这些恶劣条件所带来的工作挑战。

凭借出色的工作能力,她很快掌握了维和工作的要点,迅速适应了艰苦的环境和工作要求。无论是日常巡逻、短途步巡,还是组织培训当地警察,她都冲锋在前。短途巡逻时,厚重的防弹衣和头盔让她刚出营地就汗流浃背,但她没有丝毫退缩,出色完成每一项任务。

2024年9月11日,她被派驻到边境城镇阿科波。这里条件更为艰苦,没有手机网络、没有热水,甚至没有像样的道路,当地人几乎不会说英语。彼时,南苏丹正值雨季,道路泥泞,陈昆和队友们不惧艰辛,严格按照维和行动标准作业程序,深入当地镇政府、移民局、派出所、学校、药店、商铺等,开展安全检查和风险评估,与居民亲切交流,了解他们的需求和困难,为当地安全管理提供中国经验。

为了更好地与当地人沟通,她还努力学习当地语言,教孩子们用中文说“你好”,努力融入当地生活。在工作之余,陈昆还积极参与当地妇女儿童权益保护工作,用实际行动温暖着当地民众的心。陈昆的背包里总是备着T恤、巧克力零食、药品等应急物资,每次深入社区都会留意民情,在力所能及的范围内帮助当地群众。

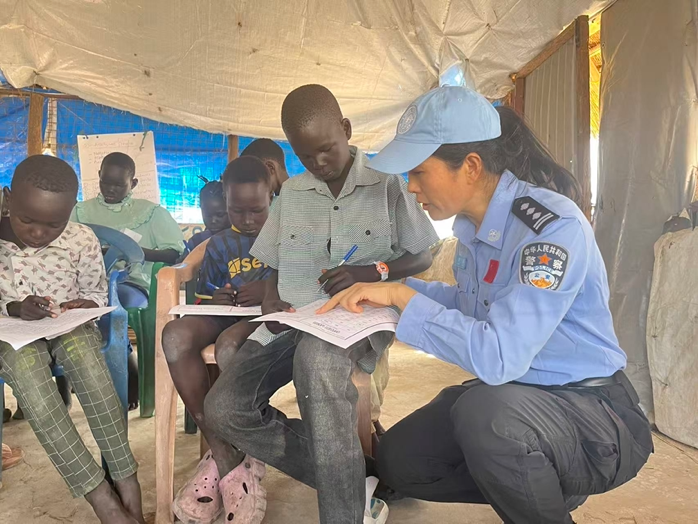

每周六她都会给当地学生讲课,教他们数学、英语,教他们写汉字。站在简陋的教室里,看着孩子们稚嫩的眼神中闪烁着对知识的渴望,陈昆深受触动,更会想起远在国内的儿子。

去年7月,陈昆获得了一次短暂的回国休整的机会,她特意准备了一箱纪念品、玩具和衣物托运到南苏丹。每次上课时,教室内外都挤满了孩子,她会将中国结等纪念品分给孩子们,还送给他们足球等玩具。孩子们眼中的信任与喜爱,是对她付出最好的回报,也让她在思念亲人的时刻,感受到跨越国界的温暖。

陈昆在当地难民营教孩子们学英语。

陈昆的专业、高效和负责,不仅赢得了当地居民的高度认可,也得到了当地警察局以及其他国家维和警察的称赞。一次,与她同住的印度维和女警在巡逻检查中遭遇醉酒者反抗和言语侮辱,情绪低落。陈昆得知后,主动帮她舒缓情绪,分享执法经验,晚上还为她制作了煎饼果子,这一举动让印度维和女警十分感动,对陈昆连连点赞。

陈昆常说:“我不仅代表中国警察的形象,更承载着国家的荣誉和使命。”在南苏丹的维和岁月里,陈昆克服了重重困难,满怀着对祖国和家人的思念坚守岗位,用实际行动诠释了中国警察的坚韧与奉献精神,成为绽放在南苏丹土地上一朵铿锵玫瑰,为当地带来和平与希望,也让世界看到了中国维和警察的卓越风采和大国担当。

任超:铁肩担使命 蓝盔护和平

经济落后、战火连天,南苏丹,这个国家期待着和平与重建。天津市公安局滨海分局技术一级主管任超,通过重重选拔,于2024年5月,成为一名前往南苏丹马拉卡地区执行维和任务的中国警察。

任超和他国维和人员趟着河水巡逻。

初到南苏丹,任超经历了一个个具体的困境。他所在的马拉卡地区,有一个由联合国管辖的难民营。因为救助物资、人员、地盘等原因引起各种武装势力在此争斗不休。任超夜里不时就能听见驻地一两百米外“砰砰”的枪响,心里难免紧张。渐渐地,他开始适应这种环境,“总不能不睡觉吧,这点困难必须克服。”他把逃生包塞在枕头底下,里面备足了食物、饮用水、刀、打火机,还有证件和现金。除了治安环境恶劣,自然条件也极具挑战,当地室外气温将近50摄氏度,粮食、蔬菜供给也很少,这都是摆在面前的困难。“我感觉自己就像升级‘打怪’,顶着一个个难关往前闯。”任超笑着说。

让他记忆最深的就是到南苏丹工作的第一周,他就遇到了一起恶性斗殴事件。难民营中不同民族和家庭之间时常因食品和物资分配的问题发生大规模的斗殴。这次,两拨人在难民营外不到一百米的地方发生冲突,人数从数十人渐渐聚集成上百人,使用的武器也没有“上限”。任超和同事赶去处理的时候,他们正准备使用冲锋枪。维和警察立即强制缴械,将局面控制住。任超说:“平常我们执勤时,时常组织突击搜查行动,重点是搜检藏匿的各类刀具和枪支,尽全力维护难民营内的安全和秩序。”

此外,任超和各国维和警察还要定期到野外开展巡逻工作。由于当地的都是土路,一到雨季,道路泥泞难行,往返一百公里,就需要三四天。所以,他们必须在野外驻扎,不管是高温暴晒,还是大雨倾盆。在野外驻扎时,他们不仅要克服蚊虫叮咬的烦恼,还要防止当地武装组织的偷袭。

任超走访难民营期间与当地难民儿童进行互动。

一次,巡逻队刚蹚过一条齐腰深的河流,眼前的情景就让任超和队友错愕不已。烈日之下,他们看到两具带有弹孔的尸体躺在路旁。他和同事立即先进行警戒,在确保周边环境安全后,随即着手开展工作。凭借自己在国内从事过刑侦工作的经验,任超很快梳理出头绪并进行了分析:高温下,地上血迹未干,证明案发时间不长,周围道路难行,凶手应该跑不远。在他的建议下,巡逻队顺着地上的脚印进行快速搜索,很快在附近找到三名凶手并将其抓获。

此案的侦破,让各国维和警察对任超刮目相看,他也因此被调入难民营内的危险评估部门,负责对发生在难民营内的各类案件进行评估、取证。为了更好地开展工作,他还努力学习一些简单的当地语言,“遵守当地的礼节,他们会把你当作朋友。”任超深有感触地说。12岁的马哈茂德是任超在难民营执行任务时认识的孩子,由于父亲和两个哥哥都在武装冲突中丧生,他和母亲及一个妹妹到难民营避难。看着这个衣衫破烂的孩子,任超将自己从国内带来的一些衣服和鞋子送给了他。有时,他还会自费买一些粮食和蔬菜给马哈茂德。而马哈茂德也是一个知恩图报的孩子,会帮任超和其他维和警察跑腿、打水、做翻译。一次,马哈茂德在和任超聊天时说:“我以后也要当一名维和警察。”

任超与联合国同事在当地开展儿童权益保护活动后,与当地居民合影。

2025年5月,任超出色地完成维和任务,回到国内。回想这一年难忘的经历,任超说:“参加维和任务是一个讲好中国故事、发出中国声音的过程,我的一举一动都代表中国警察的形象,要让当地人和来自世界各国维和人员对中国警察刮目相看。”

津公网安备12000002000001号

津公网安备12000002000001号