人物简介

徐晓宁,女,50岁,中共党员,2001年7月参加公安工作,现任天津市公安局刑事侦查总队刑事技术支队二大队教导员、警务技术四级主任,曾荣立个人三等功2次,受到嘉奖6次,入选全国刑事科学技术专业人才库。

凌晨三点的刑事技术实验室,荧光灯管发出嗡嗡的低鸣,与显微镜细微的调节声交织成独特的旋律。徐晓宁弓着背,眼睛布满红血丝,指尖却稳如磐石。六个小时里,她像一位虔诚的寻宝人,在组织样本中搜寻着真相的蛛丝马迹。当镜头下那根比头发丝还纤细的绒毛闪过,她屏住呼吸的瞬间,连仪器的嗡鸣都仿佛静止了。这抹微光,即将撕破案件的黑暗.....

与时间赛跑的“解码人”

“物证从不说谎,只是等着懂它的人来听。”徐晓宁总把这句话挂在嘴边,白大褂口袋里常年揣着半包薄荷糖。那是她熬通宵时对抗困意的“法宝”,薄荷的清凉能让她在显微镜前多撑几个小时。

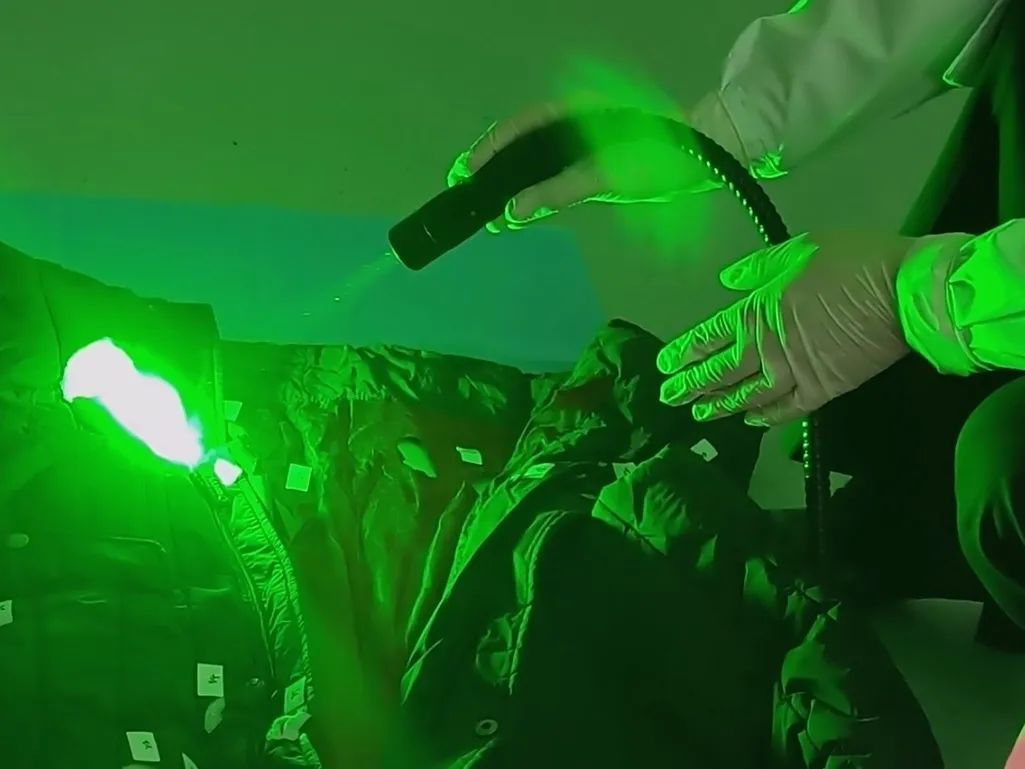

2025年的春节,家家户户飘出年夜饭的香气,徐晓宁却跪在零下几度的商铺地板上。被盗的店铺里,碎玻璃混着散落的年货遍地都是,她手里捏着标尺,把杂乱的货架区域仔细划分成无数个1平方厘米的小方块。“每个角落都不能漏,嫌疑人以为擦干净了,其实总会留下点什么。”她边说边用紫外灯贴近货架缝隙,灯光扫过之处,一道几乎与灰尘融为一体的淡痕突然显形。

“找到了。”她轻声说,眼里闪过一丝亮。那是嫌疑人留下的唾液斑,在紫外线下泛着极淡的荧光。她用特制棉签小心蘸取,动作轻得像在拾起易碎的玻璃。

几小时后,实验室的检测结果出来了。DNA比对不仅精准锁定了窃贼,更牵出了他半年来在周边的几起作案。有些失窃案,失主甚至还没发现东西丢了。大年初一那天,失主们在派出所排着队领回失物,一位大爷握着她的手反复念叨:“姑娘,大过年的,你咋就不歇歇呢?”

腐臭里绽放的“铿锵花”

实验室的通风扇转了二十四个春秋,扇叶上积着薄薄的尘垢,却始终吹不散那些钻进骨头缝的气味。处理腐败组织样本时,即便戴着三层口罩,刺鼻的恶臭仍能顺着缝隙往里钻,像无形的藤蔓缠上头发、渗进衣料。

可徐晓宁指尖的动作从不会因此乱了方寸。她捏着特制棉签的姿势,像握着最精密的手术刀,在物证表面轻轻擦拭时,力道轻得像在给婴儿拂去睫毛上的绒毛。“每一步都急不得”,她对着年轻同事半开玩笑,眼里却满是认真,“这些物证带着真相来的,粗鲁了,它会‘疼’的。”

赶上案件集中的时段,实验室的灯光常常连轴转。徐晓宁总说检材不能等,便守在操作台旁,一份份标记、提取、检测,等最后一份检测报告签完字,窗外的天已泛出鱼肚白。走出大楼时,初夏的阳光刺得她下意识眯起眼——原来不知不觉,早点摊的热气已漫过街角。后腰的旧伤又开始隐隐作痛,抬手揉脖子时,才发现白大褂的袖口还沾着干涸的试剂渍……

唤醒沉睡证据的“考古者”

“为生者权,为死者言”。这句话被徐晓宁一笔一划写在每本记事本的扉页,墨迹因常年翻阅晕开了浅浅的边。

面对那件压在物证室二十年的血衣,她戴上白手套的动作格外轻,仿佛捧着一件易碎的古物。衣服早已失去布料的柔软,硬得像块受潮的纸板,当年的血迹变成了暗褐色的斑块,在时光里褪成模糊的印记。“它在等我们重新发现。”徐晓宁对着年轻同事说,手里的剪刀在衣料上比量着,最终在不同区域仔细剪出八十多个采样点。五种提取方法、多种检测试剂,她像考古队员清理文物般,每天在实验室里重复着精细操作,试剂瓶在灯光下映出她专注的侧脸。

当第四十七次检测的仪器发出提示音时,徐晓宁盯着屏幕上那组清晰的DNA序列,突然想起受害者家属攥着她的手说的那句:“徐警官,我们等了二十年了。”积案告破那天,徐晓宁特意绕去城郊的墓地。没有带鲜花,她就在墓碑前站了十分钟,风卷起她的衣角,像在传递一声迟到的回应。“正义可能会晚,但绝不会缺席。”她轻声说,仿佛在对逝者承诺。

二十四年里,她参与破获的积案卷宗堆满了整整两个柜子。每个卷宗里都夹着泛黄的物证照片,记录着她和团队如何用新技术唤醒沉睡的证据:让褪色的血迹重显轮廓,让模糊的痕迹变得清晰,让那些被时光掩埋的真相,终于有机会走到阳光下。而每一次合上卷宗时,她总会想起扉页上的那句话——这不仅是职业信念,更是对每一个等待者的郑重约定。

如今,徐晓宁的鬓角已有了霜色,但实验室的灯光依旧夜夜亮着。当被问起24年坚守的动力,她指向窗外的万家灯火:“你看,那每一盏亮着的灯,都是我们要守护的人间。”在这片没有硝烟的战场,她用精准的检测技术剥离迷雾,以严谨的分析逻辑串联线索,让沉默的物证开口说话。那些在无菌操作台上反复比对的痕迹、在检测仪前紧盯的数据流、在报告上逐字推敲的结论,都是她为正义写下的注脚,在时光里刻下一位刑侦技术民警最动人的坚守。

津公网安备12000002000001号

津公网安备12000002000001号